AI音楽生成「Singify」徹底レビュー!無料で商用利用OK?Suno・Udioとの違いも解説

TEKUNOTES REVIEW

Singify 徹底解剖

音楽生成からAIカバーまで。オールインワンツールの実力は?

4つの主要機能

AI音楽生成

テキストや画像からボーカル付きのオリジナル楽曲を自動生成。

AIカバー作成

好きな曲をAI歌手に歌わせる。Proプラン以上で無制限。

カスタムAI歌手

自分の声や特定の歌声をAI化し、オリジナルのボーカルを作成。

ステム分離

楽曲をボーカルや楽器など個別のトラックに分離。リミックスに最適。

料金プラン (年払い契約時)

| 機能 | ベーシック | Pro (おすすめ) | エンタープライズ |

|---|---|---|---|

| 月額料金 | $5.99 (約899円) |

$8.33 (約1,250円)※ |

$20.99 (約3,150円) |

| AI音楽生成 | 30クレジット | 100クレジット | 200クレジット |

| AIカバー作成 | 120,000クレジット | 無制限 | 無制限 |

| カスタムAI歌手 | 12歌手 | 100歌手 | 無制限 |

※Proプランは期間限定割引適用価格。日本円は1ドル150円で計算。

テキストから曲を作るAI、SunoやUdioの登場で誰もが作曲家になれる時代がやってきました。そんな活気あふれる市場に、またひとつ気になる挑戦者が現れました。その名は「Singify」。

こいつの面白いところは、単なる音楽生成AIじゃない点。「AIオーディオツールキット」と名乗るだけあって、ボーカル除去や楽器ごとの分離、AIによるカバー曲作成まで、音楽で「あったらいいな」が詰まった多機能ツールなんです。

とはいえ、肝心なのはその実力。先行するSunoやUdioのクオリティに、果たしてどこまで迫れるのか?

「Singify」とは?

AI音楽生成ツールが乱立する現代において、Singifyは独自のポジションを築こうとしています。それは、単一機能に特化するのではなく、オーディオ制作に関するあらゆるニーズを一つのプラットフォームで完結させるというアプローチです。

単なる音楽ジェネレーターではない「統合型AIオーディオツール」

Singifyは、テキストや歌詞から高品質な音楽を生成するコア機能に加え、既存の楽曲を編集・分析するための多彩なツール群を備えた統合型プラットフォームです。多くの競合サービスがテキストからの楽曲生成に特化しているのに対し、Singifyはステム分離、ボーカル除去、AI音声クローン、キー&BPM検出など、クリエイターのワークフロー全体をサポートする機能が搭載されています。

SunoやUdioのような特化型ツールは、そのリソースを楽曲生成のコア体験を完璧にすることに集中させています。一方でSingifyは、機能の「幅」で勝負を挑んでいます。例えば、コンテンツクリエイターは新しいBGMを生成するだけでなく、既存の音源からカラオケトラックを作成したり、リミックスのために特定の楽器を分離したりといった作業を頻繁に行います。Singifyは、これらの散在しがちな作業を一つの場所で完結させることで、圧倒的な利便性を提供しようとしているのです。

この「オールインワン」戦略が成功するか否かは、各ツールの品質にかかっています。もしコアとなる音楽生成の品質がSunoに劣ったり、ステム分離機能が専門ツールに及ばなかったりすれば、その魅力は半減してしまうでしょう。本レビューでは、この仮説、すなわち「Singifyの機能の幅は、コア機能における専門性の欠如を補って余りあるものなのか?」という点を重点的に検証していきます。

【レビュー】Singifyでできることのすべて

Singifyの最大の特徴は、その圧倒的な機能の多さです。ここでは、公式サイトに掲載されている各機能について、その内容と活用シナリオを詳しく解説します。

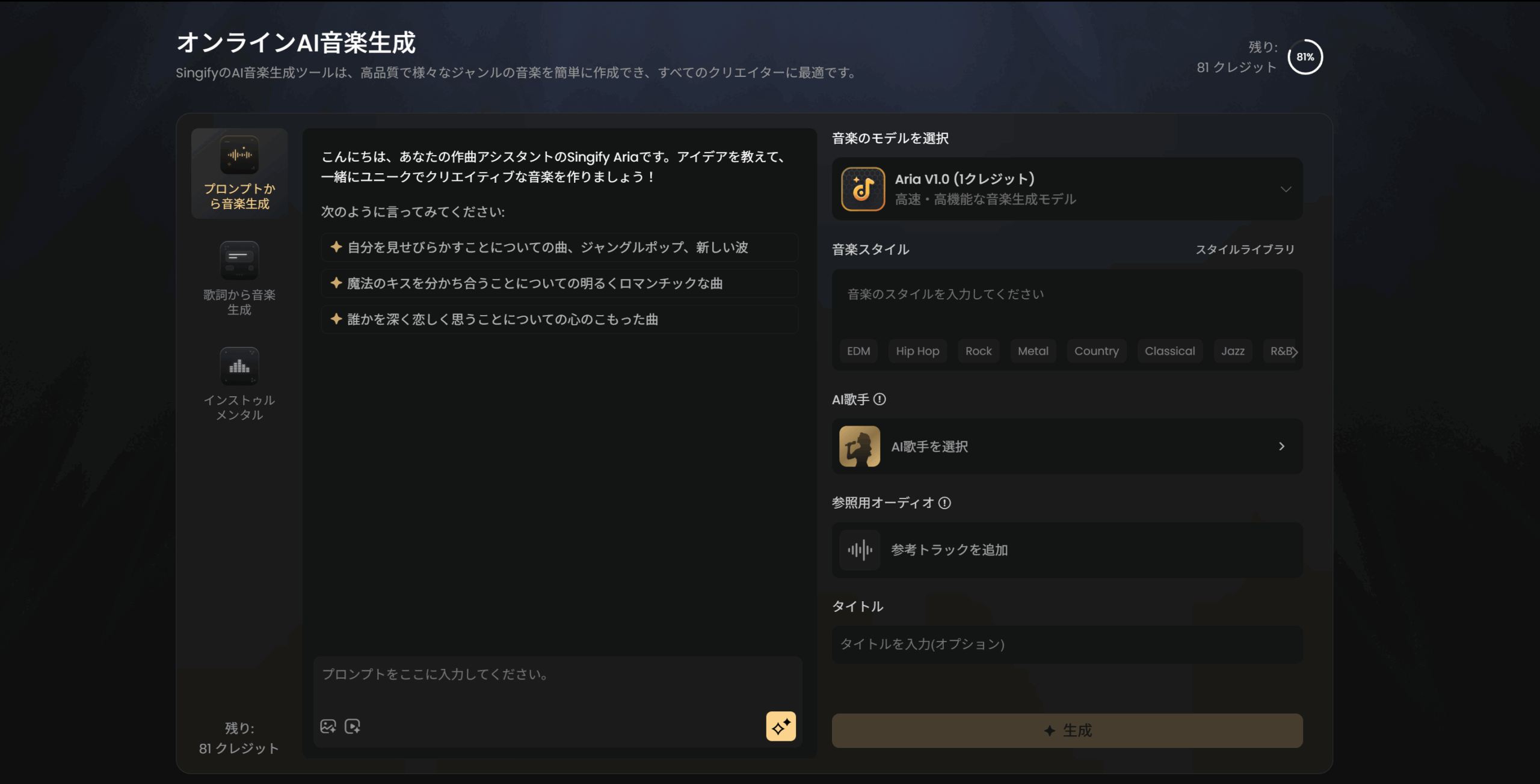

中核機能│テキスト・歌詞からの音楽生成

Singifyの心臓部となるのが、テキストプロンプトや入力した歌詞からボーカル付きの楽曲を生成する機能です。一般的な音楽生成AIと同様に、膨大な楽曲データを学習したAIが、ユーザーの指示に基づいてメロディ、ハーモニー、リズムを構築します。ポップ、ロック、ジャズ、エレクトロニックなど多様なジャンルやムードに対応し、最大で4.5分という、多くの競合の初期バージョンよりも長い楽曲を生成できると謳っている点は注目に値します。

この音楽生成の機能でも3段階にレベルがわかれています。Aria V1.0、Aria S1.0、Aria V2.0の3つがあり順番に性能が上がっていきます。Aria V1.0、Aria S1.0は1クレジット消費なのに対してAria V2.0の場合は一曲生成するのにクレジットを5つ使います。

ただ実際に使ってみると、それだけ性能が高くてプロのアーティストの方が作った楽曲と間違えるほどの性能を発揮していて感激です。

Aria V1.0

Aria V2.0

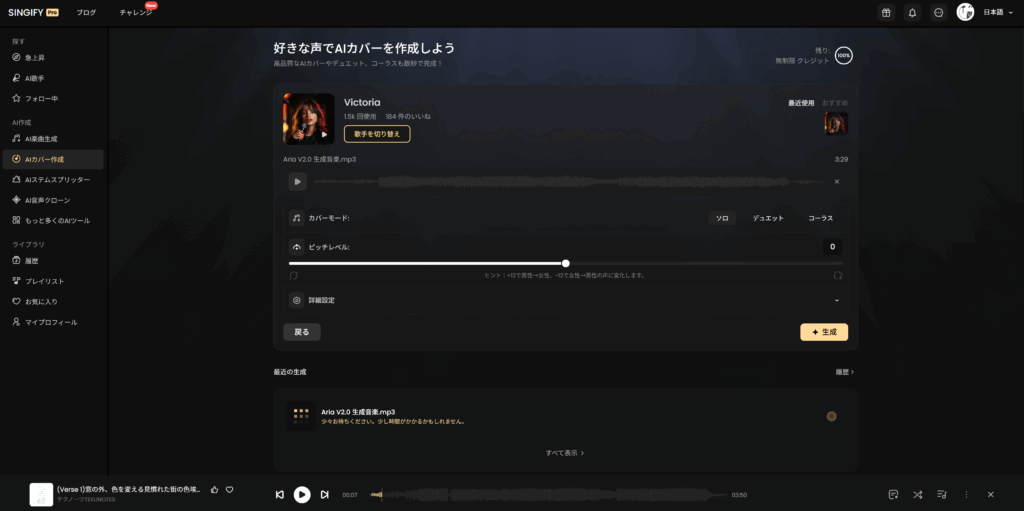

クリエイター向け先進機能:AIカバーとAI音声クローン

Singifyは、既存の楽曲のメロディを維持したまま、異なるボーカルで歌わせる「AIカバー」作成機能と、ユーザー自身の声を学習させてオリジナルのAI歌手を作成する「AI音声クローン」機能を搭載しています。これらの機能は、通常は独立した専門ツールとして提供されることが多く、Singifyの「オールインワン」というコンセプトを象徴する先進的な機能です。

女性カバーVer

実用的なユーティリティ群:ステム分離からボーカル除去まで

Singifyは、楽曲制作や編集に役立つ実用的なユーティリティを豊富に揃えています。

AIステムスプリッター

楽曲をボーカル、ドラム、ベース、その他の楽器といった個別のトラック(ステム)に分離します。DJやプロデューサーがリミックスを作成する際に不可欠なツールです。

ボーカルリムーバー / AIアカペラ抽出

楽曲からボーカルだけを削除してカラオケ音源を作成したり、逆にボーカルだけを抽出してアカペラ音源を作成したりできます。

AI音楽エクステンダー

既存の楽曲をAIが解析し、自然な形で延長します。動画の尺に合わせてBGMの長さを調整したい場合に便利です。

キー&BPMファインダー

楽曲のキー(調)とBPM(テンポ)を自動で検出します。

画像・動画からの音楽生成までできる

Singifyは、画像や動画をアップロードし、その雰囲気からインスピレーションを得て音楽を生成するという、ユニークで実験的な機能も提供しています。これは生成AIの分野でも比較的新しい試みであり、Singifyの技術的な先進性や革新への意欲を示す機能と言えるでしょう。

今回動画から音楽を生成してみました!

どうでしょう。鈴鹿サーキットでのバイクレースの動画にBGMが付きました!臨場感あふれる映像にその臨場感を際立たせるBGMになったのではないでしょうか?

生成された音楽はMP3単体でダウンロードすることになるので、BGMとして使うには編集ソフトで動画と合わせることになります。

最大の動画時間は一分間で、ファイルサイズは100MBということでした。ただ僕がアップロードした動画はその容量内なのにファイルが大きすぎるとエラーが出ましたので、解像度を1080pから480pに落としてアップロードしたらいけましたよ。

まあ、動画の解像度は落としてしまっても、音楽と動画を合わせるときに元の動画を使えばいいだけなので問題ありません。

Singifyの使い方:3ステップで始めるAI作曲

多機能なSingifyですが、基本的な操作は直感的で、初心者でも簡単に使い始めることができます。ここでは、アカウント登録から楽曲生成までの流れを解説します。

アカウント登録とクレジットシステム

Singifyを利用するには、まずアカウント登録が必要です。公式サイトでは「無料のAI音楽生成ツール」と紹介されていますが、実際にはクレジットシステムを採用しており、楽曲生成などの機能を利用する際にクレジットを消費します。例えば、特定の音楽モデル「Aria V2.0」での生成には5クレジットが必要、といった形です。しかし、公式ウェブサイト上ではクレジットの具体的な価格や購入方法、新規登録時に無料で付与されるクレジット数についての情報が明記されておらず、これらの詳細は実際に登録してみないと確認できません。

Singify 料金プラン詳細(年額プランの場合)

| ベーシック | Pro | エンタープライズ | |

| 月額料金(年払い) | $5.99 (約899円) | $8.33 (約1,250円)※ | $20.99 (約3,150円) |

| 年額合計 | $71.99 (約10,800円) | $99.99 (約15,000円) | $251.88 (約37,780円) |

| AI音楽生成 | 30 クレジット | 100 クレジット | 200 クレジット |

| AIカバー作成 | 120,000 クレジット | 無制限 | 無制限 |

| カスタムAI歌手 | 12 | 100 | 無制限 |

| AIステムスプリッター | 30 クレジット | 100 クレジット | 200 クレジット |

| 楽曲ダウンロード | 最短時間 | 最短時間 | 最短時間 |

| カスタマーサポート | 優先 | 優先 | 優先 |

日本円の価格は、1ドル=150円として計算した参考価格です。実際の請求額は為替レートにより変動します。

Proプランの月額料金$8.33は、画像に記載の「期間限定50%オフ」が適用された価格です。

Googleアカウントでログインすることができるので情報の入力も特に必要なく数十秒でログインが完了します。

無料プランの場合では3クレジットしか使えず、これだと「Aria V2.0」(5クレジット)を生成できません。有料プランにするにはここからアップグレードをすることになります。

楽曲生成の基本操作とUIの評価

アカウント登録後、ダッシュボードから楽曲生成を開始できます。基本的な流れは、プロンプトや歌詞を入力し、ジャンルやムードなどのオプションを設定して生成ボタンをクリックするだけです。

【ここに、楽曲生成画面のスクリーンショットを交えながら、UI/UXの使いやすさについて評価してください。プロンプト入力欄、ジャンル選択、その他の設定項目は直感的に理解できるか。初心者でも迷わずに使えるデザインか、専門用語が多くて戸惑うか、といった点を具体的に記述してください。】

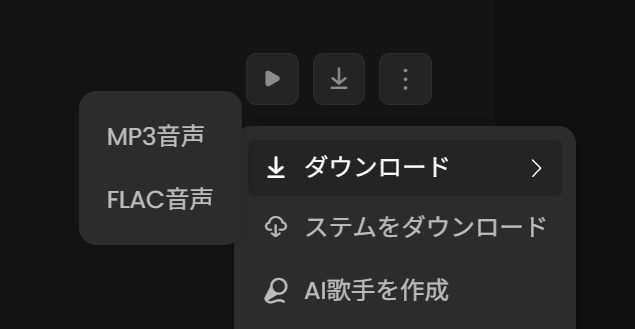

生成された楽曲のダウンロードと管理

楽曲が生成されると、プラットフォーム上で試聴し、気に入ったものをデバイスにダウンロードすることができます。

ダウンロードの形式は、MP3とFLACです。三点メニューからダウンロードを選択するとどちらかでダウンロードができます。そのままダウンロードマークを押すと即座に端末にMP3形式で音楽が保存されます。

徹底比較│Singify vs. Suno vs. Udio 三強対決

Singifyの実力を正しく評価するためには、現在の市場をリードするSuno AIとUdio AIとの比較が不可欠です。ここでは、「機能性」「料金」の3つの軸で三者を徹底比較します。

機能の多様性とカスタマイズ性

機能面では、三者の戦略が明確に分かれます。Singifyが「オールインワン」の多機能性を追求する一方、SunoとUdioは楽曲生成とその後の編集・カスタマイズ機能の「深さ」を追求しています。

例えば、Sunoには特定のボーカルスタイルを保存して再利用できる「Persona」機能や、生成した楽曲をリミックスする機能があります。Udioは、生成した楽曲の断片を繋ぎ合わせてイントロやアウトロを追加し、曲全体を構築していく柔軟な編集機能が特徴です。

現在、無料で利用できるツールが増え、AIが生成する音楽の品質基準は日々向上しています。単に「曲が作れる」だけでは差別化が難しく、競争の主戦場は「品質」「コントロール」「ワークフロー」へと移行しています。Sunoは「コントロール」、Udioは「品質」で優位性を示そうとしています。Singifyの強みは、オーディオ関連作業を一つにまとめる「ワークフローの統合」にあります。Singifyのこの利便性が、SunoやUdioが提供する緻密なコントロールや最高品質の音質を凌駕するほどの価値を提供できるかが、評価の分かれ目となるでしょう。

料金プランと商用利用の条件

クリエイターにとって最も重要な要素の一つが、料金と商用利用の条件です。Sunoは無料プラン(生成数制限あり、商用利用不可)と、月額8ドルから10ドル程度で商用利用が可能になる有料プランを提供しています。Udioは長らく寛大な無料ベータ版を提供していましたが、こちらも有料プランが登場しています。

対するSingifyは、前述の通り詳細が不明瞭なクレジットシステムを採用しています。もし無料プランの範囲内で商用利用可能な楽曲を十分に生成できるのであれば、これは競合に対して大きなアドバンテージとなります。

以下に、各ツールの特徴と料金体系をまとめた比較表を示します。

| 項目 | Singify | Suno AI | Udio AI |

| 無料プラン | クレジット制(詳細は要登録) | 50クレジット/日(約10曲)、商用利用不可 | 10クレジット/日 + 100クレジット/月、商用利用不可 |

| 有料プラン最安値 | 月額$5.99(ベーシックプラン、年払い) | 月額10(Proプラン、年払い8/月) | 月額10(Standardプラン、年払い8/月) |

| 商用利用 | 「100%ロイヤリティフリー」を主張 | 有料プランで可能 | 有料プランで可能 |

| ボーカル品質 | 要検証 | 高い評価 | 非常に高い評価 |

| 楽曲の最大長 | 4.5分 | v4で最大5分 | 拡張により数分間の楽曲作成が可能 |

| 独自機能 | 統合オーディオツールキット(ステム分離、ボーカル除去等) | Persona機能、Remix機能 | 高度な楽曲拡張・アレンジ機能 |

| 日本語対応 | UI、ボーカル対応 | UI、高品質なボーカル対応 | UI、ボーカル対応 |

YouTube収益化は可能?Singifyの「ロイヤリティフリー」を徹底解剖

「ai音楽 youtube 収益化」は、クリエイターにとって非常に関心の高いキーワードです。Singifyが掲げる「ロイヤリティフリー」の約束が、YouTubeでの収益化においてどのような意味を持つのかを深く掘り下げます。

The Promise: Singifyの「100%ロイヤリティフリー」宣言

Singifyは、生成されたすべての音楽が「100%ロイヤリティフリー」であり、無制限に利用可能であると明言しています。「ロイヤリティフリー」とは、一度ライセンスを取得すれば、その後の使用に対して追加の使用料(ロイヤリティ)を支払う必要がない、という意味です。これが無料プランにも適用されるのであれば、Sunoのように商用利用に有料プランが必須な競合サービスに対し、絶大なコストメリットを持つことになります。

The Reality: YouTubeのContent IDという壁

しかし、ここで注意すべきは、サービスの利用規約とYouTubeの技術的な執行システムとの間にはギャップが存在するということです。「ロイヤリティフリー」というライセンスは、必ずしもYouTubeでのスムーズな収益化を保証するものではありません。

YouTubeには、著作権で保護されたコンテンツを自動的に検出する「Content ID」というシステムがあります。AIによって生成された音楽は、意図せず他の楽曲(既存の曲や、他のユーザーが生成したAI音楽)と類似してしまう可能性があり、これがContent IDによって誤って著作権侵害として検出されるリスクがあります。クリエイターが正当なライセンスを持っていても、Content IDからの申し立てを受け、その動画の収益が保留されたり、最悪の場合チャンネルに警告が付いたりする可能性があるのです。これは、AI音楽の独創性や追跡可能性がまだ発展途上であることに起因する問題です。

安全に収益化するための戦略

このようなリスクを理解した上でAI生成音楽を安全に収益化するためには、いくつかの戦略が考えられます。

まず、記録を保持することが重要です。Singifyでいつ、どのようなプロンプトで楽曲を生成したかの記録を残しておきましょう。次に、Content IDの申し立てを受けた際に、Singifyの利用規約へのリンクなどを提示して正当な利用権があることを主張できるよう、異議申し立ての準備をしておくことも有効です。

さらに、動画全体の独自性を強化することも忘れてはなりません。AI音楽を、自身のナレーションやオリジナルの映像など、他のオリジナル要素と組み合わせることで、YouTubeの収益化パートナープログラム(YPP)の審査においても有利に働きます。

さらに、AI音楽の法的な安全性を考える上で、その「トレーニングデータ」が何であるかは極めて重要です。例えば、競合のSOUNDRAWは、倫理的にクリーンな自社制作のオリジナル音源のみをAIの学習に使用していることを明確に打ち出し、安全性をアピールしています。一方で、Singifyの公式サイトではトレーニングデータに関する透明性が確保されていません。この「ブラックボックス」問題は、将来的に著作権上のリスクをもたらす可能性を完全には否定できないことを意味します。最終的なリスクは、クリエイター自身が負うことになるため、慎重な判断が求められます。

TEKUNOTESの最終評価 Singifyは「買い」か?

Singifyの強み

圧倒的な機能性

音楽生成からステム分離、ボーカル除去まで、オーディオ関連の作業を一つのプラットフォームで完結できる点は、他の追随を許さない大きな魅力です。複数のツールを契約する手間とコストを削減できる可能性があります。

明確な商用利用ポリシー

「100%ロイヤリティフリー」という方針は、特にYouTubeなどで収益化を目指すコンテンツクリエイターにとって非常に魅力的です。

寛大な無料モデルの可能性

新規登録時に付与される無料クレジット次第では、市場で最もコストパフォーマンスの高い選択肢の一つとなり得ます。

Singifyの弱み

価格がわかりにくい

Singifyはクレジットの具体的な価格や新規登録時に無料で付与されるクレジット数といった重要な情報を確認するために、サインアップをが必要。この「登録しないと詳細がわからない」という点は透明性の面で競合に劣ります。

トレーニングデータの謎

これはSunoやUdioが大規模な訴訟に直面していることからもわかるように、多くのAI音楽生成ツールが抱える、法的かつ倫理的な業界全体の重大な課題です。

結論│あなたにSingifyはおすすめできるか

Singifyは、万能型のアスリートのようなツールです。すべての種目で金メダルを獲るわけではないかもしれませんが、多くの種目で高いパフォーマンスを発揮する可能性を秘めています。

歌詞やプロンプトから音楽を生成するモデルはSingifyには3種類ありますが、レビューした通り、やはりAria V1.0の1クレジットを使うモデルよりも、Aria V2.0 (5クレジット)のほうが圧倒的に音楽の質が高いです。無料版では3クレジットしか付与されないため、もし実際に違和感なく完成度の高い音楽を作成したいのであれば有料版の購入を検討するのがいいかもしれませんね。

YouTubeクリエイターやマーケターへ

もしあなたの主なニーズが、多様なロイヤリティフリーBGMとオーディオ編集ユーティリティを一つの場所で手に入れることであり、最高峰の音質とのわずかな差を許容できるのであれば、Singifyは非常に魅力的でコスト効率の高い選択肢です。ただし、念のためご自身でYouTubeへのテストアップロードを行うことを推奨します。

ミュージシャンやプロデューサーへ

もしあなたの目標が、緻密なコントロールのもとで最高品質の、感情に訴えかける音楽を制作することであれば、現時点ではSunoやUdioのような専門ツールに軍配が上がるかもしれません。しかし、Singifyのステム分離機能などは、あなたの制作ツールキットに加える価値のある便利なユーティリティとなるでしょう。

趣味で楽しむ方や初心者へ

写真から曲を作ったり、好きな歌のAIカバーを作成したりと、AIオーディオでできることのすべてを探求したいのであれば、Singifyは最高のクリエイティブ・サンドボックス(砂場)です。音楽制作の楽しさを存分に味わうことができるでしょう。

コメント